Nel gioco il mio corpo transita a nuove forme, significati e identità, acquisendo nuove abilità, valori e privilegi.

C’è una cosa che negli anni ’80 era solo una sfocata idea di fantascienza e con cui oggi invece ci misuriamo consciamente e inconsciamente: il corpo digitale.

Abbiamo due corpi: uno fisico nel luogo reale e uno in quello virtuale, che dalla grande pandemia in poi hanno iniziato ad alternarsi nei lavori, nelle azioni, nel tempo libero (social, streaming, aperitivi Zoom).

E se prima del lockdown, con l’avvento così massivo del lavoro da remoto, il nostro “avatar” era qualcosa di relegato al gioco, ne abbiamo sentito improvvisamente tutto il peso della sua credibilità, responsabilità e alternatività.

Noi dei giochi e dei videogiochi questa percezione l’avevamo ben chiara già da tempo: il nostro corpo virtuale non è soltanto una parte della nostra esistenza è strumento esperienziale, spesso salvifico.

Nel libro “Corpi Ribelli” edito da Sperling & Kupfer e curato dall’antropologa Giulia Paganelli, racconto nel mio contributo sul corpo queer, della mia adolescenza funestata dal bullismo e da un sistema sociale che non ammetteva o comprendeva altro che l’eteronormatività:

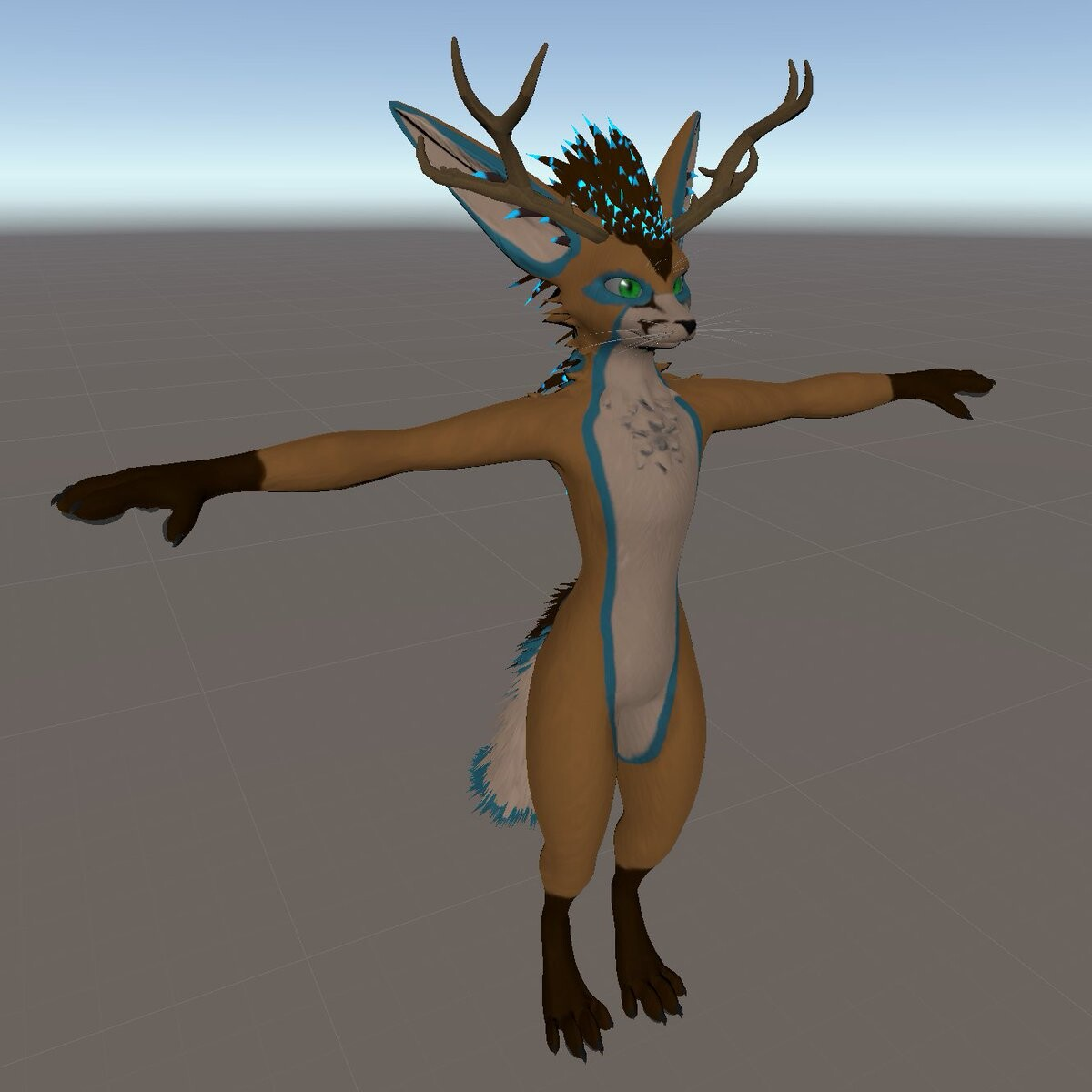

“Anche i videogiochi erano un ottimo nascondiglio dal mio corpo; di più, erano un astuccio di tantissimi corpi tra cui scegliere, come fossero pastelli. Non ero più io seduto con le gambe incrociate davanti al televisore, ora ero un idraulico, ero una karateka con i codini, ero un ammazzavampiri, ero un’esploratrice dello spazio con un’armatura arancione, ero un guerriero dal buffo cappello verde, ero persino un riccio blu velocissimo.

Non più io, non in quel momento, non in quel salotto, non in quel cortile, non in quella scuola, non più uomo, non più donna. Ero una storia.”

Quando parlo di corpi LGBTQIA+ nei videogiochi mi son sempre concentrato su tre strumenti per me fondamentali:

–immedesimazione;

–rappresentazione ;

–simulazione.

Sono tre strumenti di diversa intensità e metodologia per fruire le storie e le storie sono i mattoni della cultura. Dei primi due farò un approfondimento più avanti, la simulazione è il cuore del copro virtuale.

Generalmente rispetto agli altri media il videogioco (o la rete relazionale digitale come vedremo) ci chiama a essere attivi e non passivi, è possibile un’interazione che modifica la performance.

Questo ci porta al paradigma dell’interattività: sin dalla preistoria dei videogiochi quando tra gli anni ’47 e ’58 si usavano oscilloscopi e schermi in cui si era invertito il flusso di informazioni, io spettatore non sono più tale perché modifico quello che accade sullo schermo. Un’azione, performance o “agency” che prima di allora non era stata concepita.

Se in ogni altra storia fruita nei libri o nel cinema per esempio, abbiamo il simulacro semiotico che ci permette attraverso l‘immedesimazione, la fruizione di un’opera come spettatore, nei videogiochi abbiamo quella che Bruno Fraschini ha chiamato protesi digitale, ovvero l’interfaccia che lega il mio corpo reale, al mio corpo virtuale.

Attraverso la protesi (a pressione di un pulsante, manopola, mouse, tastiera) il debrayage semiotico del “non io qui e ora” diventa ancora più immediato ed effettivo. Senza scomodare la semiotica generativa di Greimas, quella interpretativa di Eco e il semisimbolico o il decostruzionalismo, negli ultimi anni il corpo virtuale è diventato centrale in molti aspetti della nostra vita.

Sto parlando dei social network? Anche.

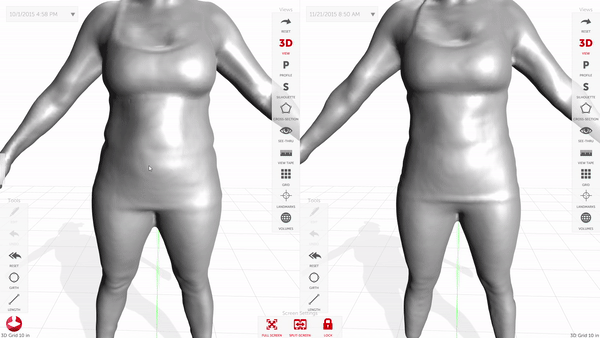

Se parliamo di corpi virtuali abbiamo un grande privilegio che non ci è concesso nel mondo reale: essere chi vogliamo, dalle forme che vogliamo, scegliamo generi, orientamenti, espressioni, corpi, abilità, colori. Questo la comunità queer lo sa bene: la creazione di un corpo virtuale permette il sottrarsi, nel periodo di gioco, alla pressione sociale e culturale e a quello che chiamiamo “minority stress model”, quell’ansia dovuta al confronto continuo con una società patriarcale e omobilesbotransfobica. Veniteci a dire che i videogiochi fanno male, su!

C’è un grande paradosso nel maschilismo degli ambienti nerd, legati ai videogiochi o giochi di ruolo, che hanno visto abitare in modo costante le comunità queer: gli RPG -online e non- per esempio sono sempre stati luoghi preziosi e frequentatissimi. In World of Warcraft da anni si organizzano Pride molto partecipati, per dire la prima cosa che mi viene in mente. Oppure le varie gilde LGBTQIA+ degli RPG live e non.

Se il corpo fugge dall’io assolutistico, come dice Judith Butler, per essere relazione con il mondo, esistere in quanto funzione relazionale, così anche il corpo virtuale assurge allo stesso scopo, diventandone proiezione volontaria in tutto e per tutto.

I corpi virtuali hanno privilegi democratici: scelgono luoghi dalle regole condivise, scelgono di replicare identità e abilità oppure crearne di nuove.

Questo discorso prende strade derivative, ed è inevitabile smarginare nel postumanesimo, in cui i due corpi -quello reale e quello virtuale- diventano sempre più simbiotici, intersecandosi, rivedendo il concetto stesso di natura umana come artificiale e come prodotto di un’ideologia costruita e diffusa dall’umanesimo.

Il corpo digitale, la mia identità virtuale, è quanto più vicino all’utopia di liberazione dei corpi e forse anche per questo ci fa così paura una tecnologia che pian piano abbatte i pregiudizi e le discriminazioni, ridistribuendo il privilegio e mostrandoci il mondo per come potrebbe e dovrebbe essere.

E questo decisamente non è più solo “un gioco”.

1szfev

jz3tvw

hxea3c

5wkne3

d6b8qd

wivowt

2cagvk

524zmi

yo3mrq

sq8l2a

tmxcqr

ylu2gi

cmh06f

q9vjel

wqlppu